原標題:于右任墨跡留麥積

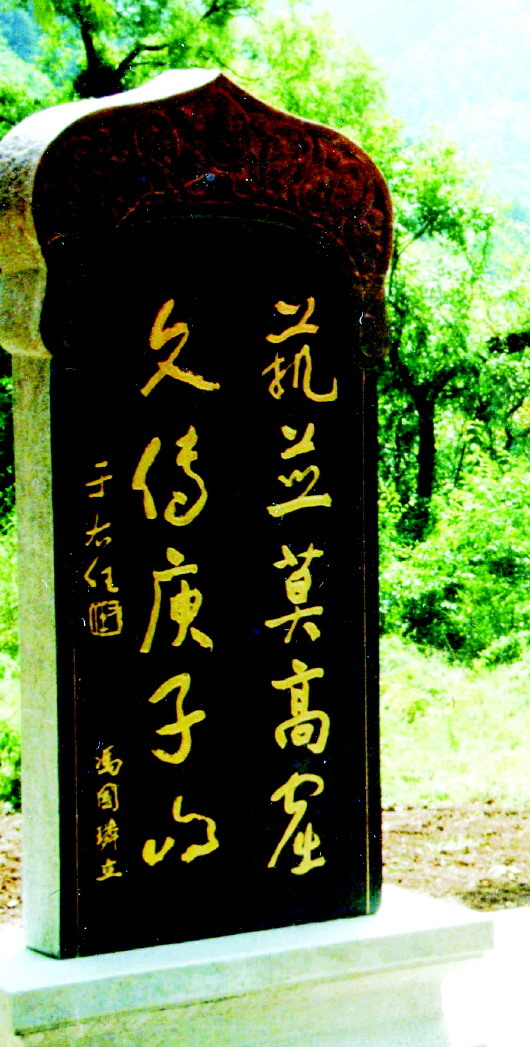

■碑刻

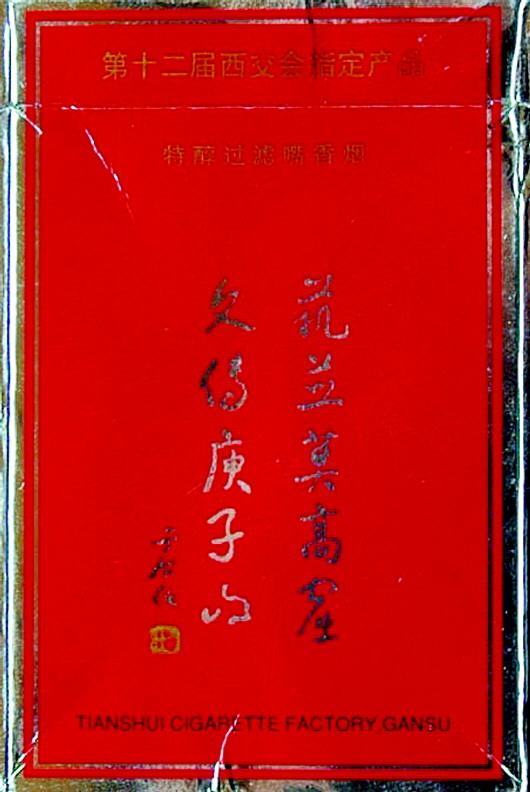

■煙標

□高羔

“第十二屆中國西部商品交易會暨2000年天水伏羲文化旅游節”舉辦期間,為配合盛會召開,曾出品有一枚“麥積山”煙標,該標為加字標,在煙標的上部有“第十二屆西交會指定產品”字樣。該標主題顏色為鮮紅色,煙標的主標繪有麥積山的輪廓,雖是簡簡幾筆,但麥垛形的麥積山躍然紙上。更為奇特的還是煙標的副標為一副對聯,仔細一看原來是書法大師于右任的墨跡,為“藝并莫高窟;文傳庾子山”落款為“于右任”。原來,這就是于右任為麥積山題寫的一副著名的對聯。

麥積山,因形如農家麥垛而得名,它位于甘肅省天水市麥積區東南方,是秦嶺山脈西端小隴山中的一座孤峰。麥積山山勢險峻,山崖拔地而起,周圍綠樹成林,環境清幽。五代時期文學家王仁裕在《玉堂閑話·麥積山》中描述:“麥積山者,北跨清渭,南漸兩當;五百里岡巒,麥積處其半;崛起一石塊,高百萬尋;望之團團,如民間積麥之狀,故有此名。”

于右任,陜西三原人,中國民主革命先驅、著名愛國詩人、書法家和教育家,其書法筆力跌宕、勁秀飄逸。由于他的祖籍是陜西三原,而他的母親又是甘肅靜寧人,他自己也經常說“陜甘一家”,所以在甘肅流傳下來他的墨跡也就比較多。特別是1941年于右任到西北考察,在參觀成吉思汗陵時寫下了《越調·天凈沙》一詞:“興隆山畔高歌,曾瞻無敵金戈。遺詔焚香讀過,大王問我:‘幾時收復山河?’”成為抗戰時期膾炙人口的名篇。

筆者又查閱了相關資料,得知于右任題寫的這副楹聯,還有一段故事:天水學者馮國瑞1941年曾悉心實地勘察,并參考文獻,著成《麥積山石窟志》,后在《說文月刊》刊出,引起海內外考古、藝術、宗教界人士重視。1947年,于右任在讀《麥積山石窟志》后,喜書“藝并莫高窟;文傳庾子山”一聯,當時于重慶游學的馮國瑞胞弟馮國璘在拜謁于髯翁時,收到這副楹聯,并寄給兄長馮國瑞。

對于這副楹聯的內容,其中還有著很深的內涵。麥積山為典型的丹霞地貌,由于麥積山山體為第三紀紫褐色的砂礫巖,石質結構松散,不易精雕細鏤,故以精美的泥塑著稱于世,絕大部分泥塑彩妝。

眾所周知,莫高窟以壁畫、雕塑以及藏經聞名于世,被稱為“藝術寶庫”。

而麥積山石窟保存著西秦、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清等十多個朝代1600多年間的塑像7200余尊,這些塑像分布在194個洞窟中,所以著名雕塑家劉開渠稱麥積山為“東方雕塑陳列館”。此外,麥積山還有精美的壁畫1300多平方米,針對這些惟妙惟肖的塑像和美輪美奐的壁畫,于右任所以題寫了上聯“藝并莫高窟”。

于右任所寫的下聯“文傳庾子山”中庾子山為北周文學家庾信。庾信,字子山,15歲時即為昭明太子蕭統的伴讀,19歲任抄撰學士,后官至驃騎大將軍,善詩賦、駢文。北周的保定、天和年間,庾信由長安西來秦州,秦州大都督李允信恰于麥積山為其亡父建造七佛閣,于是請庾信撰寫銘文。庾信欣然寫下了《秦州天水郡麥積崖佛龕銘并序》一文,此文辭藻華麗、意深景新,成文后曾盛傳一時,成為千古名作。

于右任所寫的這副對聯無論是對麥積山的文物之豐富,還是人文之淵源,都起到一種宣傳與介紹作用。

當時,馮國瑞接到于髯翁的墨跡后,“初擬摩崖,因赴蘭州講學”,遂將楹聯“存于麥積山館”。后來,馮國璘1947年中央大學畢業后,被于右任聘為秘書,并隨其赴臺。到了20世紀90年代,馮國璘與昔日中大的同學霍松林溝通聯系,兩人彼此間鴻雁往還。原來馮國璘一直“心系家鄉,神馳麥積”,其中在1991年初春,馮國璘致信霍松林,談到“追述抗戰時期于翁獲睹馮國瑞先生新著《麥積山石窟志》,喜撰‘藝并莫高窟,文傳庾子山’一聯,親筆書寫”之事。可是因歲月滄桑,兩位先生都以為“中經浩劫,未知存毀”“至今未聞刻石,則必早化劫灰無疑矣”。

但霍松林有感于當年于右任對自己的知遇之恩,于是不辭辛苦,請麥積山石窟館查找這副楹聯的下落。令人欣喜的是,麥積山石窟館工作人員“遍發館藏,而此聯儼然尚在”。在此副楹聯的裱邊上,尚有馮國瑞題寫的“卅六年于右任先生此聯寄蘭州,初擬摹刻崖間,因裝池仍存麥積山館中。國瑞記”的字跡。

遠在臺灣的馮國璘得知此聯歷劫猶存,喜不自勝,就提出捐資樹碑,以求傳世。當天水各界得知鄉賢馮國璘要將于髯翁的墨跡勒碑上石,亦奔走相告,“亦樂助厥成,誠盛事也”。最后在天水市委宣傳部、麥積山文管所等天水各界的大力支持下,又邀請霍松林專門撰寫了《于右任撰書麥積山石窟楹聯碑記》,于1993年9月22日,樹碑立于麥積山石窟。

如今,這一碑刻,黝黑的碑面、俊秀飄逸的字跡,在為麥積山又添一處人文景觀的同時,仿佛又像是在講述著麥積山歷滄桑、展新顏的故事。

- 2024-01-24兩千年前的一次違規接待 或與西漢官場風氣有關

- 2024-01-24河西為何能在亂世中獨啟太平?這兩位涼州刺史功不可沒

- 2024-01-18甘肅簡牘博物館創新文物展陳、研究與傳播尺寸藏萬象 撫簡閱千年

- 2024-01-12【賡續紅色血脈 傳承奮斗精神】長圖|根植于隴原大地的紅色記憶

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號