甘肅地跨黃河、長江兩大流域,雪山草原、戈壁沙漠交相輝映,素有“絲路重鎮、山河形勝”之稱,這片多元地貌孕育了甘肅多彩的文化根基。甘肅共有778項省級非物質文化遺產代表性項目,83項國家級非物質文化遺產代表性項目,其中有3項列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

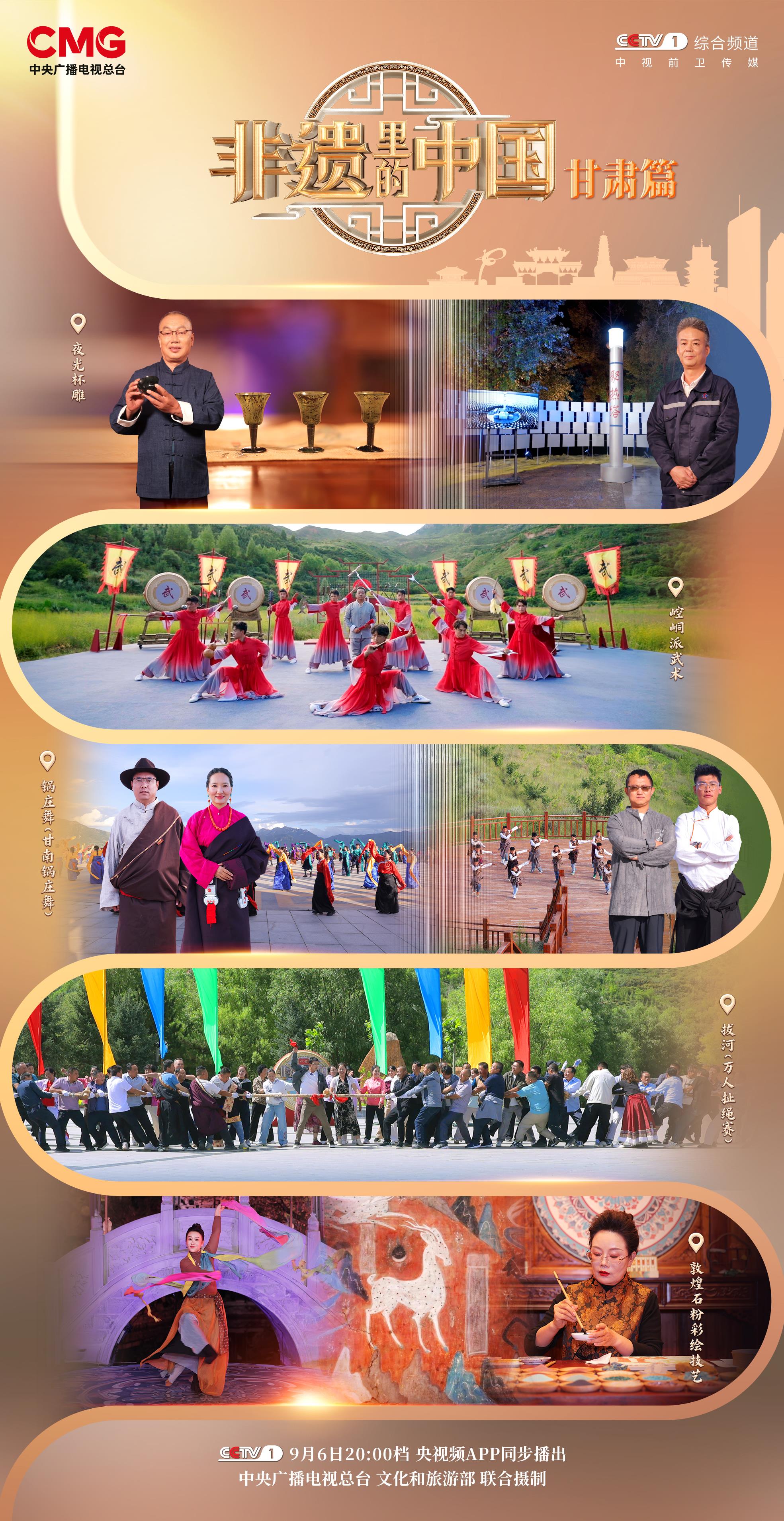

由中央廣播電視總臺與文化和旅游部聯合攝制的大型文化節目《非遺里的中國》甘肅篇將于9月6日20:00檔在總臺綜合頻道(CCTV-1)播出,央視頻全網獨家首播。

豪邁奔放的鍋莊舞,氣勢恢宏的拔河(萬人扯繩賽),剛柔并濟的崆峒派武術,輕盈婀娜、如夢如幻的敦煌舞蹈,延續著大漠深處藝術傳奇的敦煌石粉彩繪技藝,溫潤如玉的夜光杯雕等20余項特色非遺項目在節目中盡顯風采。讓我們跟隨主持人龍洋,以及中國文物學會專家委員會主任、故宮博物院學術委員會主任單霽翔,共赴甘肅省甘南藏族自治州臨潭縣,開啟一場沉浸式的非遺探訪吧↓

鍋莊舞(甘南鍋莊舞)

鍋莊舞與藏族的生產生活密切相關,內容包括展示勞動場面、頌揚英雄、表現民俗習慣等。在藏語里,“鍋”是圓圈,“莊”是舞蹈,鍋莊即為圓圈歌舞,是藏族三大民間舞蹈之一,也是甘南藏族文化的重要載體。

每逢節日慶典,舞者們圍成圓圈,手拉手或搭肩,隨著悠揚的音樂節奏,以豐富的肢體語言訴說著生活百態,呈現著精神世界。鍋莊舞步分為顫膝、碎踏步、單靠步劃手、碎踏擺臂靠步,每一個動作都精準而富有張力,生動反映著人們的豪邁、奔放、堅韌。

在傳承與創新中,鍋莊舞已從“中國鍋莊之鄉”——甘肅碌曲縣走出,邁向更廣闊的舞臺:健身鍋莊融合傳統與現代,發展為廣受歡迎的大眾運動;與現代街舞的“酷”相融,成就了鍋莊的“破圈密碼”,年輕的回聲里,激蕩著鍋莊之“韻”!

拔河(萬人扯繩賽)

作為一項大型民間體育活動,臨潭縣萬人扯繩賽已有600多年歷史。萬人扯繩賽起初是軍中健身強體的游戲,后來傳入民間,經過歲月的沉淀,逐漸演變成一項全民參與的盛大活動,蘊含著團結協作、拼搏奮進的精神內涵。

節目中,百余名參賽者喊著整齊的口號,步調一致,齊心協力拉扯巨繩,充分展現出團結的力量。參賽者不分民族、不分老少、不分男女,講求團隊協作,凝聚力和歸屬感由此增強。

近年來,臨潭縣通過舉辦國際拔河公開賽等活動,帶動了當地經濟發展,書寫著文體旅共生共榮的生動實踐。2025年春節,臨潭縣萬人扯繩活動更是吸引了超過50萬人參加。扯繩的兩頭,連接著幸福生活和人們對美好未來的期許。

崆峒派武術

崆峒派武術是中國傳統武術的重要流派之一,融合生活哲思和地域特色,形成了獨特的武學體系。它不只是技擊之術,也是集修身養性、健體強身、實戰技擊與藝術表演于一體的傳統體育運動。

崆峒派武術強調內外兼修、剛柔并濟,套路豐富多樣,包括拳術、器械、對練等多種形式。其中,“花架拳”將飛天舞姿與武術動作相結合,既有舞蹈的美感,又不失武術的攻防要義;“連枷”等奇門兵器則源于生活用具和農具,體現了“藏兵于民”的智慧。

早在中國第一部辭書《爾雅》中,便有 “空同之人武” 的記載,印證了崆峒山一帶悠久的習武傳統。崆峒山下,“耄耋俠侶”岳起中與張煒英相伴習武半個世紀,用了近20年尋訪30多名老前輩,搜集整理出十萬多字的劍譜、拳譜。他們以“守”字為念,守護武術與彼此。

如今,崆峒派武術已經走出國門,邁向世界舞臺,吸引著越來越多的年輕人前來學習,穿弟子服、練基礎拳、耍奇兵。崆峒武術承載著中華優秀傳統文化的自信,在一代代傳承者的堅守與創新中,持續向世界展現中國武術的魅力與中國人的精氣神。

敦煌舞蹈、敦煌石粉彩繪技藝

自漢代以來,敦煌便是絲綢之路的重要節點,多元文化的碰撞與融合,為敦煌舞蹈和敦煌石粉彩繪技藝的誕生和發展提供了豐沃的文化土壤。

中國舞蹈史專家和歌舞劇團通過對壁畫的深入研究和創新編排,還原和“喚醒”壁畫舞姿,創作出《絲路花雨》《大夢敦煌》等優秀舞蹈作品。敦煌舞蹈中,女子動作輕盈優美、體態婀娜多姿,男子動作雄偉剛健,舞者通過手臂、腰肢、眼神等細膩變化,展現出獨特的藝術魅力。

敦煌石粉彩繪技藝是敦煌地區特有的一種傳統彩繪技藝,以當地的天然礦石為原料,經過精細研磨、篩選與調配等多道工序制成顏料,然后在地仗上進行繪制。同時,這項技藝也是敦煌壁畫的主要繪制技藝,敦煌壁畫歷經千年仍色彩鮮艷的關鍵也在于此。

敦煌石粉彩繪技藝重現千年前敦煌壁畫定格的絲路風雅,敦煌舞蹈將靜態的敦煌壁畫還原成靈動舞姿,二者以壁畫聯結,相得益彰,共同描繪出一個充滿色彩與藝術魅力的敦煌世界。

夜光杯雕

夜光杯雕的起源可追溯至西漢時期,《海內十洲記》中便有相關記載,戰國水晶杯、漢代玉杯等文物更是印證了古人以玉制杯技藝的悠久歷史。“葡萄美酒夜光杯”的千古絕唱,更讓它成為中國人心中跨越千年的文化符號,承載著絲路文化的深厚底蘊,在一代又一代匠人的堅守中傳遞著獨特的地域文化記憶。

祁連玉因富含礦物元素,兼具韌性足、硬度高的特質,不僅能支撐杯體被打磨至極致輕薄,成品還能被吸鐵石吸附,這一原料特性成為夜光杯雕技藝施展的核心基礎。其制作需歷經鉆棒料、切杯、扎杯、掏膛、拓杯、拋光等三十余道精細工序,從鉆床定口徑到磨床多工序加工,每一步都依賴匠人手工操作,尤其依賴指尖觸感與經驗把控,整套工序環環相扣,缺一不可。

首航敦煌100MW熔鹽塔式光熱發電項目將夜光杯雕的匠心巧思融入現代能源領域,借鑒“水磨拋光法”打磨核心設備——熔鹽罐,助力電站實現24小時連續發電、每年減排35萬噸的綠色成果,讓千年非遺技藝煥發新生,成為傳統與創新交融的典范。

9月6日20:00檔,總臺央視綜合頻道(CCTV-1),讓我們和《非遺里的中國》一起走進甘肅,品味絲路余韻,解碼人文智慧!

- 2025-09-02以涼州文化賦能文旅融合走深走實

- 2025-09-02【小隴畫報·405期】秋天拍了拍“卓尼” 說“你真美!”

- 2025-08-29【小隴畫報·404期】913公里 黃河甘肅段到底有多美!

- 2025-08-25閱兵村瑣憶

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號